塩の良し悪しは難しい

1997年、塩の自由販売可より様々な塩が販売されるようになり、2003年には輸入自由化が行われるようになりました。

2007年には1997年と比べると324商品あったものが、1,434商品と約4.4倍まで増え、現在では3,000種類以上の塩が販売されています。

それだけ種類があると安い塩から高い塩まで様々あり、高い割には美味しくないと思った経験をしたことがある人も多いと思います。

スーパーに行っても塩は何十種類もあり、値段も安いものから高いものまで幅広くあります。

そこで、今回は塩の選び方について食用塩公正取引協議会や塩の専門業者などのサイトや信頼度の高い論文などを研究して、考察してみました。

結論から言うと食塩と仕上げ用の塩の2つを選ぶ

塩の好みは十人十色なので、『オススメする塩はコレだ!』と言い切ることは出来ませんが、実は印象のあまり良くない食塩はストックするべき塩の1つです。

食塩は食べられる塩のことではなく、製品名の食塩のことを本記事では指します。

理由は海水の砂や汚染物質などを除くことが出来、塩の製品では最安値でありつつも様々な料理に使ってもシンプルな塩気のみなので味がまとまりやすいからです。

和食の吸い物では料亭風のたっぷりと鰹節を使った出汁ににがりが多い塩を使うと、旨味が多すぎてしつこい・重い味になりますが、食塩を使うとまとまります。

逆に、弱い出汁や旨味が少し足りない料理にはにがりが入った塩使うとバランスが良くなることもあります。

もう1つの塩は天ぷらや焼き肉への付け塩、おにぎり、焼き魚、浅漬、塩蔵食品などに使う、にがりが含まれている(添加されている)塩や塩化カルシウムや塩化マグネシウムが混合されている塩などから選びます。

基本的には日本人の好みに合っている塩の選び方は上記の2つだけで事足りますが、付け塩にこだわる人ならば大粒の塩や粗めの岩塩などを用意すると良いでしょう。

塩は色々と試しましたが、個人的に愛用している付け塩は「マルドン」のノーマル品「シーソルト」に落ち着きました。

調理用の塩は1kg200~400円ぐらいのものを適当に選んでおり、お取り寄せブロガーとしても料理人としてもこのクラスで十分だと考えていますが、付け塩は拘りたいですね。

これらの理由や理屈などについて詳しく知りたい人や塩の味や性質などをパッケージから読み取れるようになりたい人は本記事を続けて読んでください。

そもそも塩の定義とは?

平成八年法律第三十九号 塩事業法 第二条では以下の様に定められています。

この法律において「塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が百分の四十以上の固形物をいう。ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。

40%以上が塩化ナトリウムであれば塩と呼ぶには問題がないので、思いの外幅広い設定されていることがわかります。

市場に出ている塩の塩化ナトリウムの含有量は95%前後の製品が多く、40%付近のものはほとんど減塩用に作られた塩になります。

岩塩と海塩、湖塩の違い

画像は非常にわかりやすかった「カンホアの塩」の公式ページから転載させて頂いています。

岩塩は地殻変動のため、隆起するなどして海水が陸上に閉じ込められ、その場所で水分蒸発により塩分が濃縮され、結晶化したものです。

岩塩は主にヨーロッパ・北アメリカにて採掘され、採取した岩塩を1度水に溶かしてから不純物を取り除き、再度煮詰めて塩を取り出すのが海外ではスタンダードな塩の形態です。

全世界では製造コストのかからない岩塩の方が大量に生産されていますが、岩塩や湖塩が無い国では手間暇かけても海水から海塩を作るしかありませんでした。

海塩は様々な方法で製造されており、海水を濃縮してから塩を結晶化させ、日光を利用して乾燥させたり、釜で水分を飛ばしたり、遠心分離機にかけたりと幅広い作り方があります。

湖塩は死海やウユニ塩湖などの塩湖から採取したものを岩塩と同様の処理を行い、不純物を取り除きます。

しっとりとした海塩とにがりの関連性

海塩は海水の水分を飛ばし、海水に含まれているマグネシウム分やカルシウム分、ナトリウム分、カリウム分などを結晶化させて作ります。

この際に結晶化しなかった塩化マグネシウムを主成分とした液体が苦汁(にがり)で、にがりが多い塩は空気中の水分にすら溶けてしまう塩化マグネシウムを豊富に含んでいる為、しっとりとした塩に仕上がります。

かつての塩作りではこのにがりを取り出す方法があまりなかった為、しっとりとした塩が一般家庭で使われており、使用する前に焼いてサラサラにしていました。

海水は採取される場所によって細かい成分が変わる上に、造り手が甘い塩、しょっぱい塩、クセがある塩などの個性を持たせるために様々な工夫を行っているので、同じ海水でも味が大きく変わることは抑えておきましょう。

にがりで健康になるのは難しい

にがりは健康やダイエットに良いなどと一時(2004年付近)話題になり、スーパーやコンビニなどでにがりが置かれている風景をよく見ましたが、「公立衛生研究所」でそのような事実はないと発表されてからは手のひらを変えるようにブームがさりました。

その面だけを見てしまうとにがりは胡散臭いものに聞こえ、更に「にがりを飲まされる」ということわざがあり、「ひどい目にあった」の様な意味があります。

そんな不遇の扱いをされているにがりですが、先述した様に正体は塩化マグネシウムを主体としたミネラルなどの集合体です。

今ではにがりはあまり店頭に置いてあるのを見かけませんが、かなり偏った食生活を送らない限り、日本人はマグネシウム不足になることはあまり考えられず、むしろ過剰摂取によるデメリットの方が起きやすいので手作り豆腐をしたいという人以外には購入を推奨しません。

仮にマグネシウムの補給をする必要があるのならば食生活を改めるか、サプリメントを使用する方が良いですね。

にがり入りの塩だから料理が良くなる?

にがり入りの塩を料理に使っていてこの様に感じたことがあると思います。

『この塩、ソースや卵料理などの調理過程で使ったら特別美味しくないよね?』

何故この様なことが起きたかというと、塩の味を決定させるポイントは大きく分けると2つあります。

①にがりの量が塩の味に影響する

実はにがりは塩の中に含まれているのではなく、塩の結晶の周りに薄い膜のように付着している形になっています。

にがりの成分が結晶化し、塩の結晶の隙間に入ることはありえます。

にがりが多い塩は直接舐めると様々な味を感じますが、これはにがりに主に含まれている塩化マグネシウムの苦味やカルシウム分によるえぐ味などによるものです。

人間の舌は塩味、甘味、酸味、苦味、旨味などを感じますが、とりわけ苦味や酸味には毒や腐っている状態を察知するために少量でも素早く判断することが可能になっています。

その苦味などが塩の周りを覆っているので、苦味が塩気を緩和し、にがりが入っていない塩と比べてるとまろやかになり、塩気以外の味を舌が感じる(勘違いさせる)ことが出来ます。

②塩の粒が大きさと形状が影響する

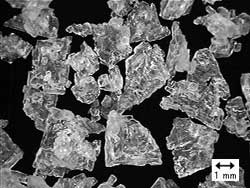

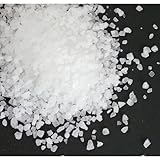

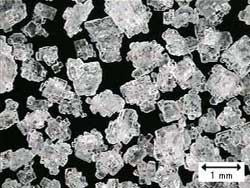

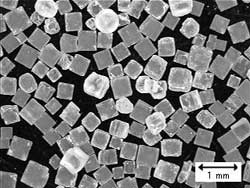

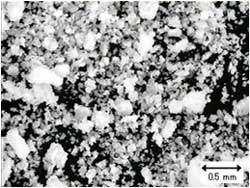

本記事で使っている塩の結晶の拡大写真は全て食用塩公正取引協議会から拝借させて頂いています。

一般的に粒の大きい塩ほど丸みのある味になり、塩気を弱く感じる様になっています。

これはシンプルな理由で細かいほど早く溶けるので味を強く感じ、大きいほどゆっくりと溶けるのでマイルドに感じます。

後述の内容でも触れますが、塩には薄っぺらい形状の塩(フレーク塩)や塩の塊を砕いた塩(粉砕塩)などがあり、フレーク塩のように隙間のある塩は大きくとも溶けやすいので塩気を強く感じやすいです。

▼粉砕塩の場合では様々な大きさに砕くことが出来、サイズが大きくなるほどまろやかになります。

上記の2点からわかるようににがりや塩の形状は味に影響を与えますが、にがり入りであろうと大粒であろうと大量の水分に溶けてしまえば他の食材の影に隠れやすくなります。

勿論、にがりが多すぎる塩は苦味やえぐ味などが強いので料理そのものの味を変えることが可能ですが、それが美味しさに直結するかと言われるとむしろマズくなると思います(笑)。

ですが、適度に塩化マグネシウムや塩化カルシウムなどが含まれている場合にはほのかな味の変化により、料理が美味しくなることもあります。

にがり入りの塩や大粒の塩を活かす方法

では、にがり入りの塩や大粒の塩を使う必要性が無いかと言うとそんなことはなく、適した使い方を行えば活躍してくれます。

にがり入りの塩は塩の味が直接出る天ぷらや焼き肉への付け塩、おにぎり、焼き魚、浅漬、塩蔵食品などには影響が大きいですね。

大粒の塩もやはり直接味わえる付け塩にも良いですが、粒の形が残らないような使い方(ソースやスープに溶かすなど)をするとあまり意味がありません。

ですが、焼き魚やオーブンを使ったローストチキンなどの出来上がりの時点で塩の原型を確認出来る料理では大粒の塩を活かしやすいです。

上記に挙げた使い方は100%の正解という訳ではなく、調理する人がどう思うかも重要なので研究熱心な人は様々試してみるのも良いですね。

有名な天ぷら屋では付け塩だけで30種類以上用意しており、天ぷら種によって提供する塩を変えているぐらいなので塩も奥深い世界です。

考察:日本人は何故にがり入りの塩を好むのか

これは塩に関する記事を作成している内に気が付きましたが、食文化によるものが大きく影響していると思われます。

日本では岩塩が取れないので海塩を作る必要がありましたが、昔から使われている天日塩はにがりを取り除く手法があまりなかったのでにがり入りの塩が常でした。

日本の食文化はソースに当たるものがあまりなく、塩や酢、味噌、酒などによるシンプルな味付けなので、にがり入りの塩が味を複雑にしてくれることがメリットになっていました。

そして、日本の食文化は素材を大切にしていたので、素材の味を前面にだすシンプルな料理が多くあります。

現在では天ぷらや焼き肉屋などでは当然の様に付けて使う塩が増えてきました。

つまり、考えられることは長年の日本人の食文化に根付いていたのがにがりが多い塩であることと、塩の味を直接味わう様な使い方が大きいのかもしれません。

食塩は実は優秀

にがり入りの塩や粒の大きい塩などのメリットを理解すると塩気しか感じない食塩には魅力を更に感じなくなったと思います。

ですが、塩の自由販売化がされる前に一般的に使われていた食塩は実は優秀な塩の1つになります。

食塩と言えばしょっぱくて旨味の無い安い塩のイメージが強いと思いますが、『安全度が高く、異物混入が少ない塩』なのです。

というのは、シンプルに海水を蒸発して作った塩や岩塩をそのまま利用すると砂が入ったり、極端な例だと工業排水が混ざることも考えられます。

それらの問題を解決するために「イオン膜・立釜法」という日本が独自に開発した方法で作られたのが食塩です。

イオン膜・立釜法

ざっくりと説明すると海水を入れた容器にイオン膜という特殊なフィルターを用いて、海水からの汚れを一切除き、塩化ナトリウムが豊富な濃い水を取り出すことが出来ることです。

更にコストパフォマンスでも圧倒的に優れており、にがりの成分も取り出すことが出来ます。

立釜は密閉された釜のことで、効率よく熱のエネルギーを逃さずに上記の水を蒸発させて、塩の結晶を作るシステムです。

食塩以外では味の素の瀬戸のほんじおや日本のにがり塩などが該当します。

詳しく知りた人は塩百科のイオン膜・立釜法のページを読んでみてください。

塩百科

http://www.shiojigyo.com/siohyakka/made/ion.html

食塩以外にも安全度の高い塩

食塩が優秀なことがわかりましたが、その他の塩は全て安全ではないかと言ったらそういう訳ではありません。

イオン膜・立釜法以外では溶解・立釜法という手法も信頼度が高いです。

溶解・立釜法

メキシコやオーストラリアなどには気候と広大な土地を利用した巨大な塩田も持っており、そこから輸入した天日塩を主に利用します。

又、岩塩や湖塩でもこちらの製法はよく使われています。

溶解・立釜法は1度塩になったものを水に溶かして砂などの不純物を取り除き、キレイな濃い海水を作り、立釜で塩を作り直す方法です。

こちらもイオン膜ほどではありませんが、かなり安全な塩を作り出す方法が出来、伯方の塩やアルペンザルツなどがこちらの手法で製造されています。

正体が怪しい塩を避けるためには

通販で販売していて胡散臭い塩といえば個人的にはコレを挙げます。

栄養学においてミネラル(無機質)と言えば、5大栄養素の1つを指し、カルシウムやナトリウム、カリウム、マグネシウム、鉄などの総称です。

人が健康な身体を維持するためには必要な栄養素ですが、米や肉の様に大量に摂取する必要はありません。

かつて、食品業界では『ミネラルをイメージするものは健康に良い!』という風潮を作り出し、ミネラルが豊富・美容に良いなどの様々な印象を植え付け、現在でもそう思っている人が多々います。

特に塩の構成内容はほとんどミネラルなことをいい事に、ミネラル分が豊富だから体にいい、味がいいなどのセールス文句が多発していました。

そこで、『消費者から塩の情報は全くわからない』という意見を多数受けことで塩の商品に紛らわしい情報が乱立しないようにと「食用塩公正取引協議会」が2010年に設立されました。

食用塩公正取引協議会

http://www.salt-fair.jp/

しお公正マークは目安にしやすい

先程紹介した「食用塩公正取引協議会」では登録された塩を審査し、問題がなかった商品には「しお公正マーク」が付けられています。

これは消費者の商品選択を助け、不当な顧客誘引を防止するための機関なので、こちらのマークが付いているものは値段や表示義務を守っているので比較的信用することが出来ます。

しかし、1つだけ気をつけることがあり、こちらのマークが付いているからといって『品質の安全性を保証したものではない』という所ですね。

塩を作る際には塩に含まれているゴミなどを完璧に取り除いているものもあれば、手作業で取り除いているものもあります。

なので、万が一有害な成分が混入した場合にはメーカーの責任であり、しお公正マークが付いているからと言って「食用塩公正取引協議会」が責任を取ることはありません。

しお公正マークから知れる良い情報

少々前置きが長くなりましたが、「食用塩公正取引協議会」について説明したのには理由があり、これらの情報から塩のおおまかな情報を読み解くことが出来るポイントがあるからです。

絶対的なものではありませんが、新しい塩を試してみようと考えた際には非常に参考になると思います。

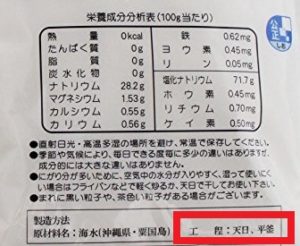

そのポイントはパッケージの裏面に書いてある製造表示に記載されている「工程」の部分です。

しお公正マークが記されている塩には16の工程の内、実際に生産過程で行われた工程を表示する用語が記載することが義務付けられています。

どの工程を行うことで何を重視しているのかある程度読み解くことが出来るので、覚えておくと塩の形、大きさ、口溶けの良さなどを感覚的にパッケージからある程度の情報を得られます。

粟国の塩の場合の工程は「天日」「平釜」の2つのみになっています。

後ほど用語についてはまとめて説明しますが、天日で海水を濃縮してから平釜で水分を飛ばしたことがわかります。

こちらの情報からわかることは昔ながらの海塩を作っており、にがり分を含み、口溶けの良い塩であることがわかります。

今のは「天日」「平釜」という工程からわかる情報だけをピックアップしましたが、実際には書かれていない工程も重要です。

それを理解するために16の工程用語をざっくりと知っておきましょう。

興味がない人はこちらをクリックorタップして、塩はどれを買うべきかの項目まで飛ばしてください。

濃い海水を作る工程

1.イオン膜(イオン交換膜、塩分濃縮膜など)

電気を流した時に塩分だけを透過する膜を使い、海水の塩分を約6倍(3%→18%)に濃縮することが出来る方法。

生産性が高い上に、海水汚染の影響を受けにくいので安全性が高く、値段がリーズナブルです。

2.逆浸透膜

真水だけが透過する膜の筒に圧力をかけた海水を流し、真水を抜くことで塩分を濃くする方法。

海水成分がほぼ変わらずに、水を抜くことが出来るので、にがり入りの塩が作りやすいです。

3.溶解

天日塩や岩塩などを水または海水などに溶解し、濃い塩水を作る工程。

天日塩や岩塩はゴミや砂などが入ることが多いですが、それらを取り除くことが出来ます。

4.浸漬

藻塩を作る工程で、海藻等を海水に浸し、海藻の旨味成分を溶出させる工程。

やや例外的な工程になりますが、藻塩は海藻の旨味を抽出することができるので塩単体の味だけではなく、その他の旨味も含まれます。

濃い海水を作る+塩を結晶させる工程

5.天日

塩田等で、太陽または風力といった自然エネルギーを利用し、水分を蒸発させる工程を天日といい、濃縮させる工程のことから塩を取るまでの全行程を表すので、幅広い表現を持つ。

塩の品質、性状を整える工程

6.平釜

大きな釜を使い、圧力をかけないで作る方法。

条件によっては小さな結晶の凝集、フレークなどが出来、全体的に結晶が柔らかく、隙間があるような構造(フレーク・凝集など)の塩が出来上がります。

7.立釜(蒸発缶)

真空や加圧などを行える密閉型のかまで加熱濃縮を行い、塩の結晶を作る方法。

大量生産の塩はこちらになっており、サイコロ型の結晶になり、密度のある塩になっています。

8.噴霧乾燥

海水を霧状に噴射し、水分を蒸発させて塩の結晶を取る工程。

]海水とほとんど同じ組成の塩が出来、細かい粉の形状をしています。

9.加熱ドラム

海水または塩水を加熱した金属板に吹きつけて結晶化する工程。

海水とほとんど同じ組成の塩が出来、細かい粉の形状(微粒塩)をしています。

塩の品質、性状を整える工程

10.乾燥

塩の結晶の水分を蒸発させて水分を取り除き、サラサラにする工程。

主に天日乾燥以外の乾燥方法で行われ、サラサラとした塩を作ることが出来ます。

11.粉砕

塩の結晶を粉砕して小さくする工程。

塩の大きさを整え、使いやすくします。

12.焼成

塩の結晶を加熱することによって成分を変化させ、サラサラにする工程。

焼く工程により、塩に含まれる塩化マグネシウムが水に溶けにくい塩基性マグネシウムに変化し、塩がサラサラになり、固まりにくくなります。

13.混合

添加物を加える、または違う塩を混合する工程。

減塩塩などに使われる塩化カリウムや塩化マグネシウム、にがり、塩が固まりにくくする炭酸マグネシウム、昆布の粉末など様々なものがあります。

14.洗浄(洗滌)

水または塩水で、塩の汚れや余分な成分を取り除く工程。

天日塩や岩塩には汚れが含まれており、これらの作業を行うことで異物混入が減りますが、イオン膜や溶解ほど信用できるものではありません。又、にがりを取り除く操作もこちらには含まれています。

15.造粒

塩の結晶を加圧または添加物を加えて成形する工程。

塩には様々な形状があり、それらの形をプレスすることで形を整えることが出来ます。又、でんぷんなどを用いて固めたものもあります。

16.採掘

岩塩または湖塩を掘り出す、または採取する工程。

かなり長くなりましたが、これらの工程から人気のある塩の特徴をある程度読み取ってみましょう。

実例1:食塩

商品データ

メーカー:公益財団法人塩事業センター

原材料:海水(日本)

工程:イオン膜、立釜、乾燥

日本の海水を原材料とし、海水に含まれている塩分を「イオン膜」を用いて砂や汚染物質などを除いた濃い海水を作ります。

濃縮させた海水を「立釜」で煮詰めて結晶化させ、塩の結晶を取り出したら「乾燥」させて袋詰します。

先述した通り、イオン膜を利用した塩は安全性に優れており、塩の価格ではかなり安くなっています。

イオン膜の優れた所は塩化ナトリウム以外にも衛生的なにがりを取り出す手法もあり、味の素の瀬戸のほんじおはイオン膜を利用しながらも海水のにがりも一緒に抽出しています。

飲食店ではコスト面もありますが、異物混入のリスクが少ないという観点からこの様な塩が好まれて使われています。

実例2:精製塩(クッキングソルトも同じ)

商品データ

メーカー:公益財団法人塩事業センター

原材料:天日塩(メキシコ)、炭酸マグネシウム

工程:溶解、立釜、乾燥、混合

輸入した天日塩を水で「溶解」することで天日塩に含まれている汚れを取り、「立釜」で塩を再度作っていきます。

塩の結晶が出来たら、余計な水分を飛ばす為に「乾燥」させ、塩が固まりにくい様に炭酸マグネシウムを「混合」します。

イオン膜と同様、溶解は異物混入が少なく、汚染物質を排除出来るのが大きなメリットになります。

精製塩は炭酸マグネシウムのみですが、炭酸カルシウムや塩化カルシウムなどを添加することでにがり入りの塩と似たような味わいを低コストで作ることが出来ます。

実例3:アルペンザルツ

商品データ

メーカー:SKWイーストアジア

原材料:岩塩(ドイツ)

工程:溶解、立釜、乾燥、混合

豊かな自然を持つドイツアルプスから採掘した岩塩をドイツの天然水で「溶解」することで不純物を除き、「立釜」で塩を再度作っていきます。

塩の結晶が出来たら、余計な水分を飛ばす為に「乾燥」させ、塩が固まらないようにするための炭酸マグネシウムとまろやかな味をつけるために炭酸カルシウムを「混合」します。

日本人に好まれている岩塩の1つであるアルペンザルツはスーパーでは見かけないことがないぐらい人気があります。

製法から見ると実例2で紹介した精製塩と内容はほぼ変わりませんが、味わいの差を作り出しているのは添加されている「塩化カルシウム」による影響が大きいと考えられます。

実例4:ゲランドの塩 顆粒

商品データ

メーカー:アクアメール

原材料:海水(フランス)

工程:天日、乾燥、粉砕

フランス西海岸のブルターニュ地方にあるゲランド塩田に海水を引き、太陽と風の力を利用した「天日」にて、塩が結晶化するまで時間をかけて作ります。

にがりや砂などを取り除かずに、結晶化した塩をある程度まとめて自然「乾燥」させ、顆粒状のサイズになるように「粉砕」して、形を整えます。

ゲランドの塩が日本人に人気がある訳としては海水から作られた上に、にがりを多めに含んでいるからという理由が大きそうですね。

ただし、外での作業がメインになっているので異物混入が起きやすく、商品の中に砂やゴミなどが入る可能性が高くなります。

▼実物のパッケージ。

ゲランドの塩に限らず、『フランスから仕入れた塩は極一部の製品を除き、ゴミや砂などが混入している確率は100%に近い』という事は覚えておいてください。

正直な話、買うならばまだカマルグの方が安くて、汚れが少なく、色合いが綺麗な為、オススメ出来ます(それでも砂は入っている)。

▼カマルグの製品群。

日本では塩の花と呼ばれる塩作りの途中で水の表面に浮かぶ塩の結晶が高級品として販売されており、フランスではフルール・ド・セルという名前で同様のものが取り扱われています。

フランスの塩を買うならばカマルグのフルール・ド・セルだけしか管理人は選ばず、フレークタイプの形状であるので程よい口溶けが楽しめ、浮いている塩を掬い上げて作る製法のおかげで砂やゴミがほとんど入っていません(ただし、高すぎるので冒頭で勧めたマルドンを普段使いします)。

実例5:ぬちまーす

商品データ

メーカー:ぬちまーす

原材料:海水(沖縄県・宮城島)

工程:逆浸透膜、噴霧乾燥、低温焼成(380℃以下の焼成)

沖縄県の離れ島である宮城島の大西洋側の海水を「逆浸透膜」により、水分だけを抜き取り、にがりが残った海水をそのまま濃縮させたものを「噴霧乾燥」させることで微粒状の結晶塩を作ります。

噴霧されて出来た塩は衛生的な室内に積もり、その後「低温焼成」されることで塩がサラサラになり、固まりづらくなります。

低温焼成と高温焼成では生成されるマグネシウム化合物が変化されるので、温度が違うだけでも味に多少の変化が出来ます。

ぬちまーすは昔ながらの塩の味を残しながらも比較的衛生的な環境で作られており、工程には載っていませんが目視検査と金属探知機を使用しているので塩としての価格は高くなります。

最低限抑える用語は3つ

16の工程全てを覚える必要はありませんが、おおまかに覚えておくことで食べずとも口溶けの良さや形状などは推測出来るようになります。

個人的に覚えておくべき工程の単語は安全度の高い塩を作る方法である「イオン膜」と「溶解」、口溶けが良く、隙間の多い構造の塩を作ることが出来る「平釜」の3つだけは抑えておくと便利です。

塩の形状は「平釜」を除くとほとんどが細かい形状の塩になっており、大粒の塩を探すときにはパッケージに記載されている大粒という単語を探すか、ミル付きの岩塩などを選ぶのが基本となります。

塩はどれを買うべきか?

シンプルな塩味として料理に使い勝手がよく、コストパフォマンスで圧倒的に良い「食塩」はかならず用意しましょう。

それに加えて塩の味が直接出る天ぷらや焼き肉への付け塩、おにぎり、焼き魚、浅漬、塩蔵食品などに使う、にがりが含まれている(添加されている)塩や塩化カルシウムや塩化マグネシウムが混合されている塩などを1つ選びます。

基本的には日本人の好みに合っている塩の選び方は上記の2つだけで事足りますが、付け塩にこだわる人ならば大粒の塩や粗めの岩塩などを用意するのもいいですね。

人気商品の塩を特徴ごとに分類

最後に公正マークが付いた人気・有名な塩を特徴ごとに分類してみました。

①安全度の高い、低コストの海塩

②異物混入が少ない岩塩

③採掘された岩塩そのものを粉砕したもの

④日本人に馴染みのある昔ながらの味がする海塩

まとめ

日本は世界中で一番食べる用の塩を取り扱っている国ですが、塩の味について詳しい調理師がいても、塩自体に詳しい人は調理師でもほとんどいません。

イオン膜を利用した食塩は安全かつ大量生産出来る日本独自の発明でしたが、当時の製塩業者から大量の失業者や転職者を生み出したことにより、科学的に作られた塩はキケンであるという、天然=安全という日本人の消費者心理を利用したパッシングがかつてありました。

今回の記事を書くにあたって、100あまりの商品のレビューをチェックしてきましたが、『〇〇の塩だとキケンだが、この塩なら健康になる』と言っている人がまだまだ多く居ます。

又、安い塩だと料理が不味くなるという人も多く居ますが、塩には様々な性質があるので使い方次第になります。

この記事を読んだ人は何かしらの塩に対する疑問があったと思うので、参考になれば幸いです。

参考文献

公益財団法人 塩事業センター

http://www.shiojigyo.com/

市販食塩の品質(Ⅱ) 塩事業センター

http://www.shiojigyo.com/study/toukei/pdf/data06_02.pdf

食用塩公正取引協議会

http://www.salt-fair.jp/

カンホアの塩

http://www.shio-ya.com/khanhhoa/index.html

奥能登塩田村

http://enden.jp/

塩の情報室

http://www.siojoho.com/index.html

味の素

https://www.ajinomoto.co.jp/?scid=av_ot_pc_cojphead_logo

コメント

とても質のいい情報でありがたいです。