審査対象 順不同

かなりの品数になってしまったのでクリックorタップすると見れる様にしてあります。

選ばれた商品は【】でチェックしてあります。

追加枠(上記の写真に記載されていないもの)

美味しい乾そば探しのガイド

日本人にとってそばは身近な食べ物であり、東日本はそば文化、西日本はうどん文化とよく言われていますが、そば自体は全国的に作れられています。

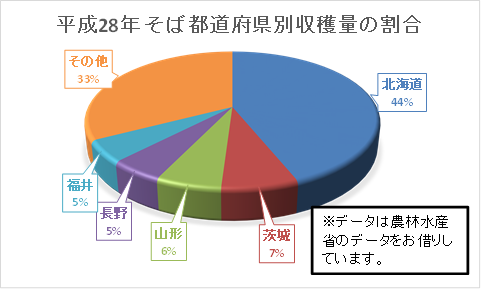

そば処というと、長野!と思う人が多いかもしれませんが実は1番多いのは北海道になり、国産の45%ほどを担っています。

ですが、美味しいそばの生産地には様々あり、特徴もあるので一概にどれが1番のそばと言えません。

なので、今回紹介する様々な乾そばの特徴から好みの麺を探してみてください。

かなり乾そばについて研究したので長めの文章になっています。

なので、単純に商品について知りたい人はこちらをクリックして飛んでください。

最初にそばに関する基礎知識をまとめておきます。

おおまかな蕎麦の分類

様々な地方に蕎麦は根付いている為、一概に呼び方や分類に正解はありませんが、江戸の水で育った管理人は江戸そばを中心にした分類にします。

更科そば

そばの実を挽くと中心から出てくる白い粉は1番粉と呼ばれ、更科粉や御膳粉とも呼ばれています。

この粉を使った更科そばはそば粉の香りは穏やかですが、甘味があり、シャキッとした歯ごたえと極細麺の舌触りを楽しむことが出来ます。

藪そば

挽きぐるみ(メーカーによって内容がことなりますが、当サイトではそばの実の甘皮部分までを挽き込んだそば粉を意味しています)で打ったもので、日本人では人気が1番あるそば粉です。

風味が豊かでありながらもほんのりとした甘味を楽しむことが出来、外皮は除いてあるので舌触りもツルリとしているのが特徴です。

田舎そば

そばの全てを挽いた黒色をしているそば粉で、香りは1番強いです。

しかし、そばの実の外皮には食物繊維が多いので、やや舌触りが悪くなってしまいます。

そば粉と小麦粉の割合

二八(にはち)蕎麦や十割蕎麦など、細かい説明は省きますがおおよその小麦粉とそば粉の割合を示したものがあります。

二八蕎麦

そばの黄金比率と言われているぐらいバランスが良く、二割の小麦粉と八割のそば粉を配合しています。

人気の高い配合比率で、舌触りが滑らかでありながらも、蕎麦の香りを十分に楽しむことが出来るのが特徴で、更に小麦粉が入ることで麺を打ちやすくなるので麺を細くしやすいというメリットもあります。

十割蕎麦(生粉打ち)

十割そばは名前の通り、そば粉を十割使っているそばでつなぎ(小麦粉や卵、山芋、海藻など)を使っていない蕎麦のことです。

香りがあり、蕎麦の味だけを楽しめるというメリットがありますが、つなぎを使わないことにより保水力が無いので、舌触りでは劣り、やや太めの麺になるというデメリットがあります。

又、そばは頑丈な植物で育ちやすいのですが、収穫量が良くない穀物なのでどうしても大量生産しやすい小麦粉入りの蕎麦と比べて『値段が高い』ということがあります。

乾そばの小麦粉が多い理由

このような話をしたのには理由があり、1つは日本農林規格(JAS)法があるからです。

あくまで美味しい乾そばを紹介する記事なので、乾そばについてざっくりいうと以下の2点になります。

①乾そばの規定ではそば粉が30%以上入っていればそばと名乗る事が出来る。

②そば粉が30%未満の場合は配合比率を記載すればそばと名乗ることが出来る。

なので、市販の乾そばではこのようにそば粉が30%程度のところが多いですね。

と、これだけ言うと乾そばが悪者にされがちですがそば粉は小麦粉よりも値段がかなり高いので、安価な値段で提供するにはどうしても小麦粉を多くしないといけないというシンプルな理由もあります。

『国産のそば粉を10割、8割使っています!』なんて乾そばをスーパーなどで販売しても、普段販売している乾そばの2~4倍程度の値段になるので、食べることに余程力を入れている人じゃない限り買わないでしょう。

2つ目の理由としては本来、生麺として販売しているそばですが、乾燥させるという作業が加わることで小麦粉を沢山使わないと美味しい麺が作りにくいということもあります。

業者の工夫により、最近では本格的なそば粉が多く入ったものが出来るようになりましたが、ピンキリですね。

つまり、そばの乾めんは美味しくないってこと?

ここまで読むだけだとこのように考えてしまうのも仕方ないことでしょう。

多くのメディアではそば粉の含有量が多いものは正義で、少ないものは悪とされていますが、実はそのようなことはありません。

確かに材料だけで見てしまえばそばの香りはせずに色のついたうどんを想像してしまいますよね。

ですが、そば粉本来の品質が高いもの(国内外問わず)を使い、取れる粉の種類を適切に配合すれば美味しい乾そばは作れます。

管理人が5年以上かけて乾そばを食べた結論

家族から『そば飽きた!このそばマズイ!』というクレームが続出(笑)したので、頻度を減らしながらそばに飽きないように長期間かけて調査しましたが、乾そばの選び方は以下のポイントとなりました。

①安くて、そば粉の多い蕎麦は総じてマズイ。

これは数字の魔力を利用した悪魔の戦術と言っていいものかもしれませんね(笑)。

そば粉が多いのがウマイ!という情報があふれていれば目につくのはそば粉が多く入っている二八蕎麦と十割蕎麦という単語になります。

他の乾麺と同じ値段や少々高いぐらいならば、そば粉が多いからという理由で買ってしまうのもおかしくありません。

ですが、品質の悪い輸入そばの美味しくないところまで無理やり加工して作っており、舌触り・歯ごたえ・味では劣ります。

②そば粉の多さは味の決め手にならない。

管理人ほど様々な乾そばを試してみようと思う人はあまりいないと思いますが、そば粉が多いからといって美味しい訳ではありません。

先述したように品質を下げれば多く入れられるという事情もありますが、そば粉自体の香りが強いものや使用する部位のブレンドにより、コストを下げつつも風味と味を確立出来るようです。

といっても、やはりそば粉が多く配合されている値段が高めの乾そばには値段相応の美味しさがあるものが多いです。

③キレイな白色のそばは味と値段が比例しやすい。

良く安い更科そばを食べて『ソーメンみたいで、そばの香りも味もしない』というレビューを見かけますが、安物ではそのように思うことは仕方ありません。

穏やかな香りと甘味を楽しめるのが更科そばの特徴ですが、香りも甘味も少ない品質の悪い更科粉を雑な工程で製造すればシャキシャキした中途半端な素麺に成り下がります。

ですが、高品質なそば粉を丁寧に作れば乾麺であろうとも問題なく更科そばを楽しむことが出来ます。

特に更科粉はでんぷん質が多いので美味しい乾麺にしやすいメリットもあるようですね。

なので、二八蕎麦の喉越しにこだわるならば更科そばが1番オススメです。

④国産・有機だからといって味が良いわけではない。

国内で作られていようと、有機栽培で作られていようとそば粉自体の美味しさや製法などの様々な要因により品質は大きく変化します。

オーストラリア産であれば新そばは国内産には負けないぐらい高品質と評価されていますし、カナダ産は日本人向けのそばを作るために品種改良をし、安定した品質を保っているなど輸入品でも国内産よりも良いものは幾つもあります。

調査に当たってのルール

乾そばの選出方法

今回は通販で購入することが出来る乾燥麺タイプのそばのみを購入し、どのような特徴があるかを調べました。

Amazonや楽天などの人気商品に限らず、ネットで安易に手に入るものをひたすら試食していき、値段は安いものから高いものまでオススメならば紹介しています。

高評価のついているそばから始まり、管理人が産地や値段で納得したあまり有名ではないものまで幅広く取り寄せているのでこの記事だけで好みの乾蕎麦を見つけることが出来ると思います。

今回は純粋にそばの香りや味を各自好みに合ったものを見つけるための企画なので、茶そばや変わり蕎麦などは取り扱っていません。

そばつゆについて

調査するにあたって、各種そばには適したそばつゆがあるので、今回は管理人がすべて手作りしたもので調査することにしました。

以前、当ブログで紹介した『江戸っ子歓喜!老舗そっくりのそばつゆを作ってみよう!』という記事で扱ったものと同じ、「半生かえし」と「本かえし」をベースに調査をしています。

場合によっては鯖節や宗田節などもブレンドした出汁も用いました。

これらのそばつゆを大量生産し、冷凍庫に大量にストックすることでそばつゆの品質の上下を無くしています。

▼オススメの市販品。

美味しいツユも一緒に楽しみたい人には上記の写真にある「永坂更科のストレートつゆ」「上野藪そばつゆ」をオススメしておきます。

濃縮タイプのめんつゆも簡単に美味しくする方法も紹介しています。

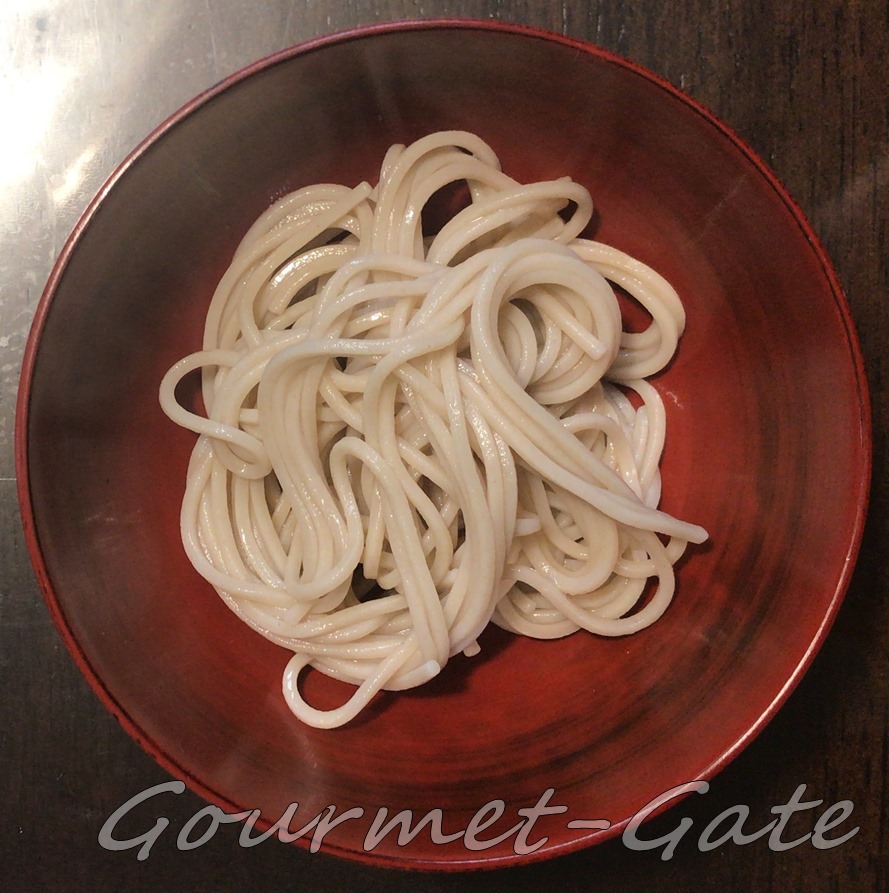

基本はもりそば(ざるそば)

そばは温かいかけそばよりも冷たいもりそばの方が香りを楽しみやすいので、香りや味の判断はもりそばの状態で判断しています。

麺だけで数回味わってから、そばつゆで食べているので香りや甘味については間違いないと思いますが、執筆後も細かく再調査していきます。

美味しい乾そば

人だけだと意見が偏るので今回は家族である5人に協力してもらいました。

特徴のある乾そば

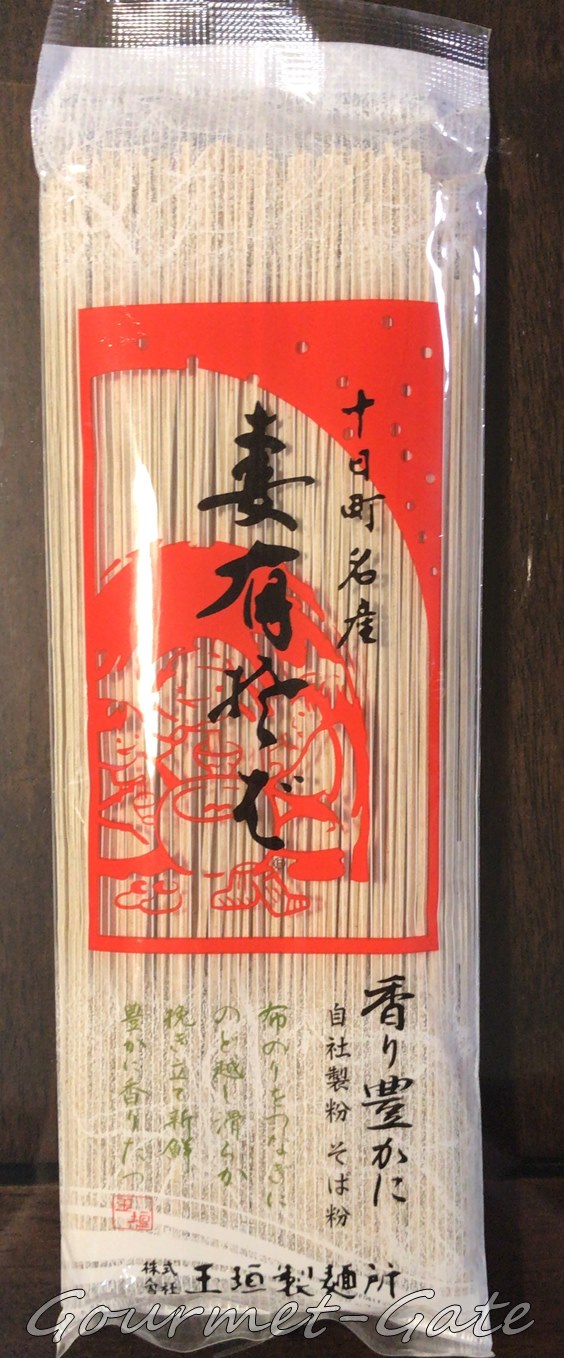

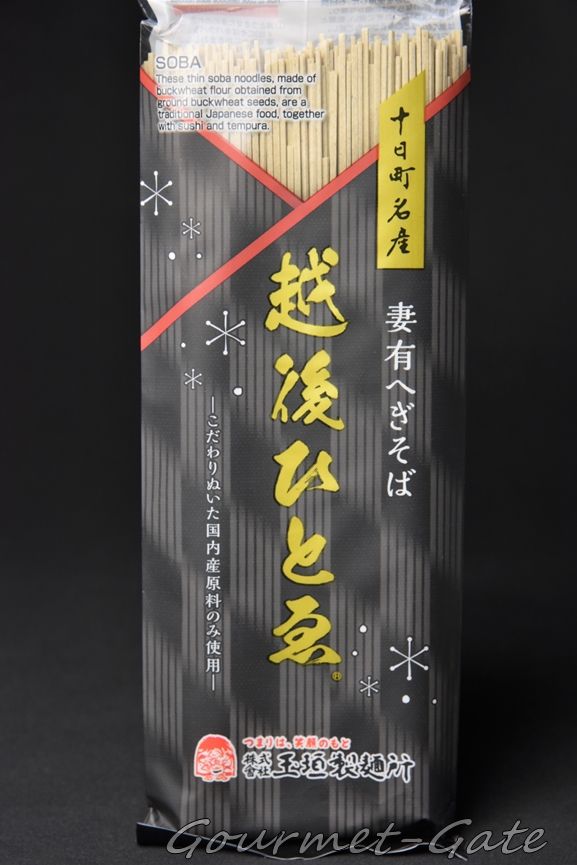

妻有そば 玉垣製麺所 200g 200円

商品データ

グルメ雑誌「danchu」にて紹介されたへぎそば。

そば粉は挽きぐるみを使用している。

布海苔(ふのり)は全て国産品を使用。

原材料

小麦粉

そば粉

海藻

食塩

加工でん粉

数あるリーズナブルなへぎそばの乾そばでは1番オススメですね。

蕎麦の香りは他のオススメしている乾そばと比べるとやや落ちますが、海藻系のつなぎを使ったそばとしてはかなり上品な味わいを楽しめます。

海藻をつなぎに使っているだけ、ツルンとした滑らかな舌触りとシャッキリとした歯ごたえを楽しむことが出来ます。

山芋や海藻などのつなぎを使った喉越しの良いそばが好きな人にオススメです。

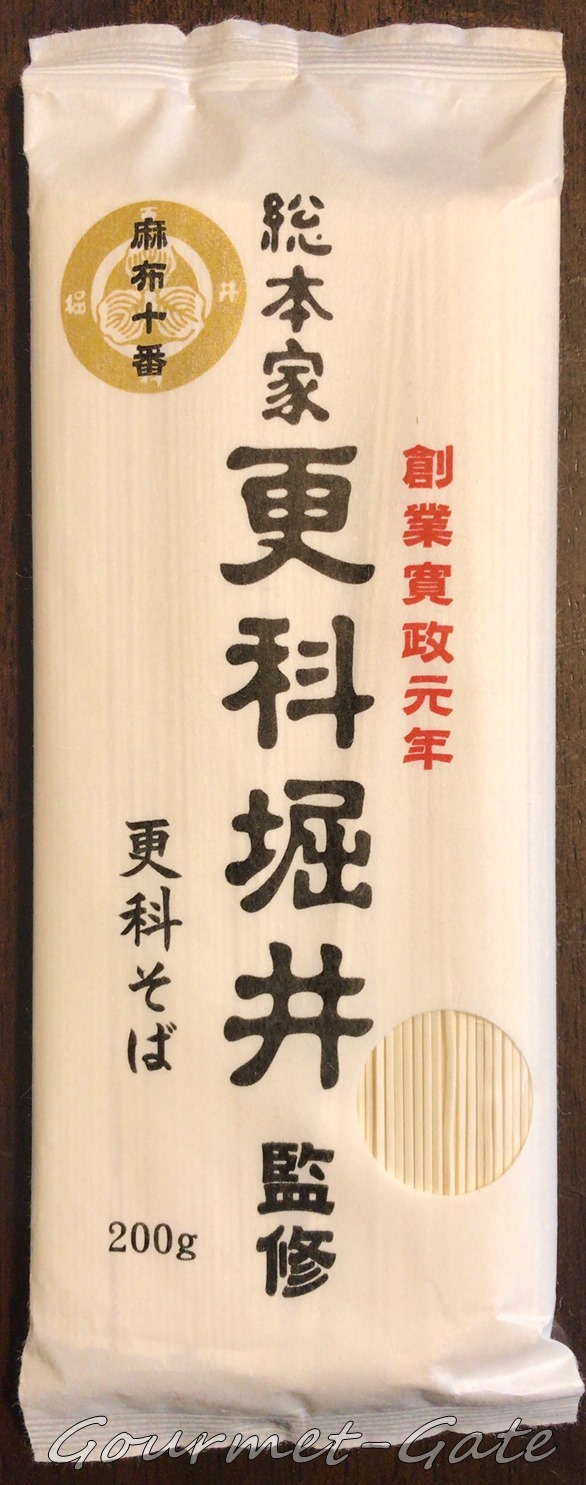

総本家更科堀井監修 更科そば 200g 324円

商品データ

更科そばのシャキッとした歯ごたえを高再現。

リーズナブルながらもそば粉の香りと甘味を楽しめる。

更科そばで一番蕎麦湯が美味しい。

原材料

そば粉

小麦粉

食塩

「更科」の元祖とも言える蕎麦屋で、200年位上の歴史を持つ老舗ですね。

あまりにも名声が高かったため、『更科そばをやっていない蕎麦屋』があやかって更科と付け加えた店が乱立するほどでした。

こちらの蕎麦を食べるまでは更科そばは永坂更科布屋太兵衛の独占でしたが、こちらの更科そばの方が値段は安く、味もオススメです。

シャキッとした歯ごたえを楽しめ、そば粉の風味と甘味をこの値段で楽しめるとは思いませんでした。

▼蕎麦湯は濃いのが取れます。

多めのお湯で茹でてもそれなりに濃い蕎麦湯が取れ、今まで紹介した商品の中で一番蕎麦湯が美味しかったです。

あまりにも色が凄いので、最初は茹で方に失敗したのかと思いましたが、何度やっても立派な蕎麦湯が取れた上に蕎麦も美味しく茹で上がっていました。

そば粉が多い、王道の美味しさを味わえる乾そば

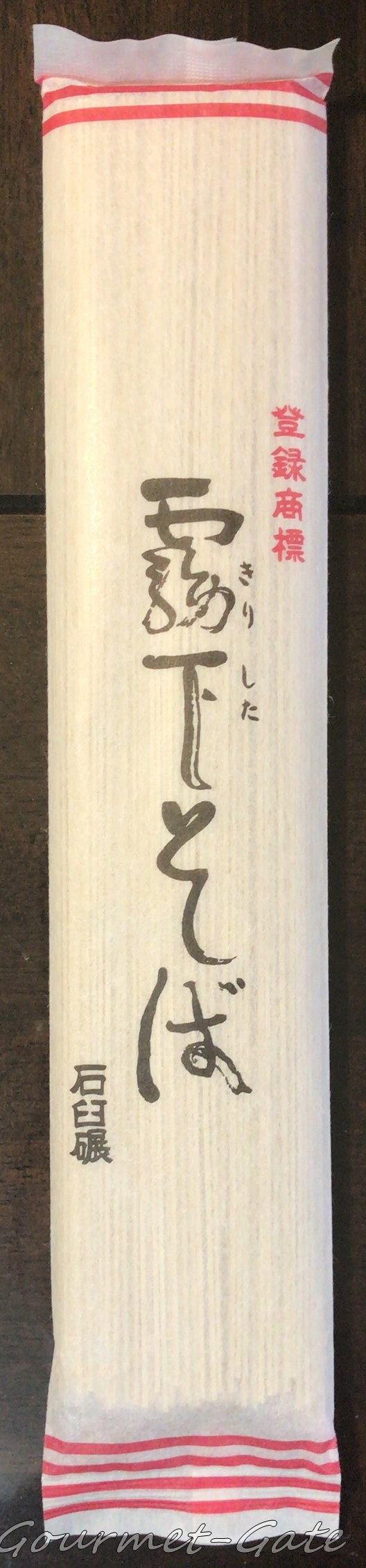

霧下そば 霧下そば本家 200g 320円

商品データ

そば本来の風味を最大限に引き出す製粉技術は業界随一とも称されている。

数箇所の産地の玄そばをブレンドして、味と香りを極限まで引き立てている。

1時間の生産量がわずか約600~800gしかとれない低速回転の石臼で製粉している。

原材料

そば粉 (五割以上)

小麦粉

食塩

甘味はそこまでありませんが、蕎麦の香りが優しく口の中で広がり、麺が極細なのが特徴です。

もり、かけどちらとも美味しく食べられるそばで、シンプルな具材と相性の良いオールラウンダーなそばです。

茹で時間が約3分と短く、食塩は少なめになっているので茹で時間や食塩の量を気にしている人も使いやすい麺ですね。

蕎麦湯にも自信があるというメーカーで、家庭で蕎麦湯も楽しみたいと考えている人にオススメです。

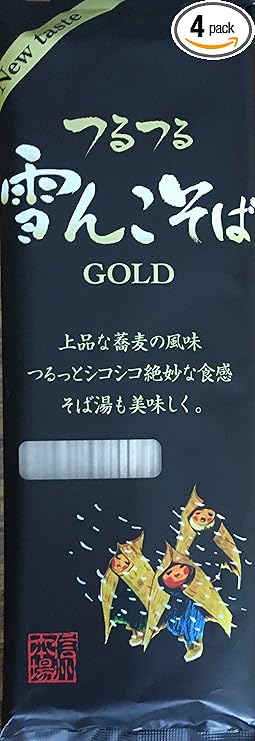

枡田屋 雪んこそばゴールド 200g 288円

商品データ

上記にある信州高原そばと違い、通向け。

まるで手打ちそばの様な食感が楽しめる。

雪んこそばの新製品かつ信州人のトレンド乾麺。

原材料

そば粉

小麦粉

食塩

小麦粉蛋白

海藻

長野県で人気のあるロングセラー商品である「雪んこそば」の最新商品で近年、人気急上昇中の乾そばですね。

藪そばっぽい風味であり、香りはしっかりと感じられ、手打ちの様な独特のザラリとした舌触りとやや太打ち気味の麺は通好みの逸品ですね。

そば粉の風味がまるで生粉打ちに近いことに驚かされ、蕎麦湯も何枚もそばを茹でた様な本格的なものが1袋で味わえます。

近年、高級乾麺の商品が多数生まれていますが、こちらは新旧含め、コストパフォマンス・味・舌触りとトップクラスの出来栄えです。

全て国産の小麦粉とそば粉で作られている乾そば

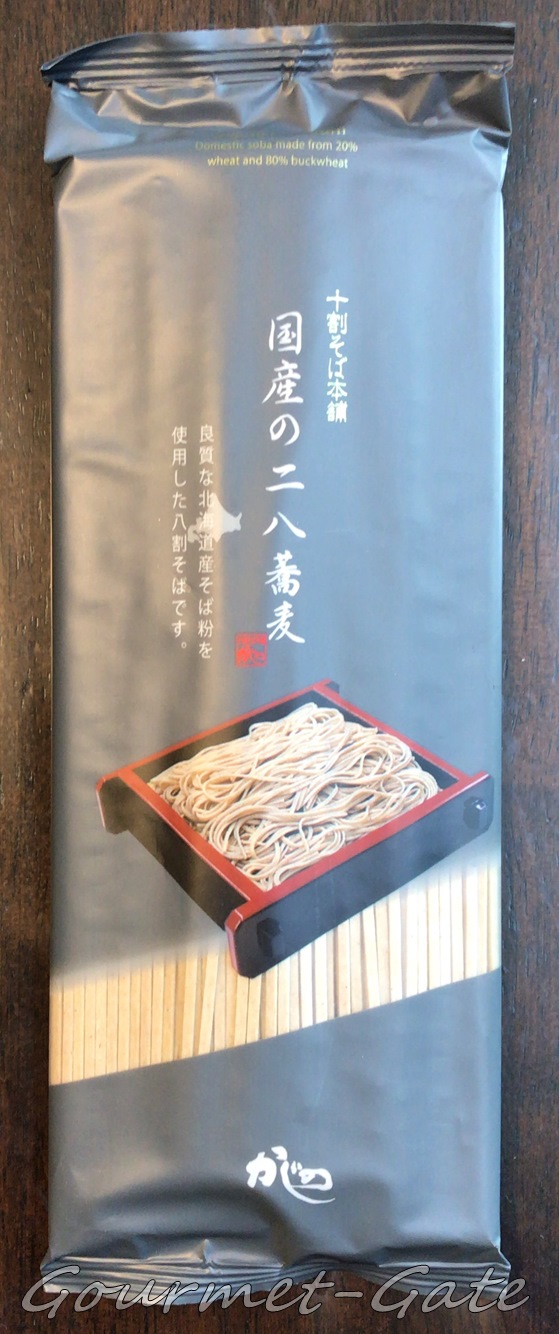

国産の二八蕎麦 山本かじの 200g 440円

商品データ

北海道産そば粉を八割使用。

蕎麦湯が美味しい。

麺がかなり柔らかめなのでもりそばが良い。

原材料

そば粉 北海道 八割

小麦粉 日本

食塩 日本

乾麺の十割蕎麦の元祖である「山本かじや」はリーズナブルなそば粉の多い蕎麦を多数手掛けていますが、最近は高級品の新作を作っており、唯一紹介出来ると思った商品です。

このメーカーの麺は全体的に柔らかいので、ツルツルとした切れない蕎麦(江戸そば)に慣れている人はしっかりと冷水でぬめりを取り除き、氷水で外側だけシャキッとさせると美味しく食べられます。

又、濃い蕎麦湯が取れるので蕎麦湯が欠かせない人にもオススメです。

肝心の麺は他のラインナップと違いそばの実の良いところのみを使って作っており、やや白い更科の様な見た目ですが、そばの香りはしっかりとしているので藪よりですね。

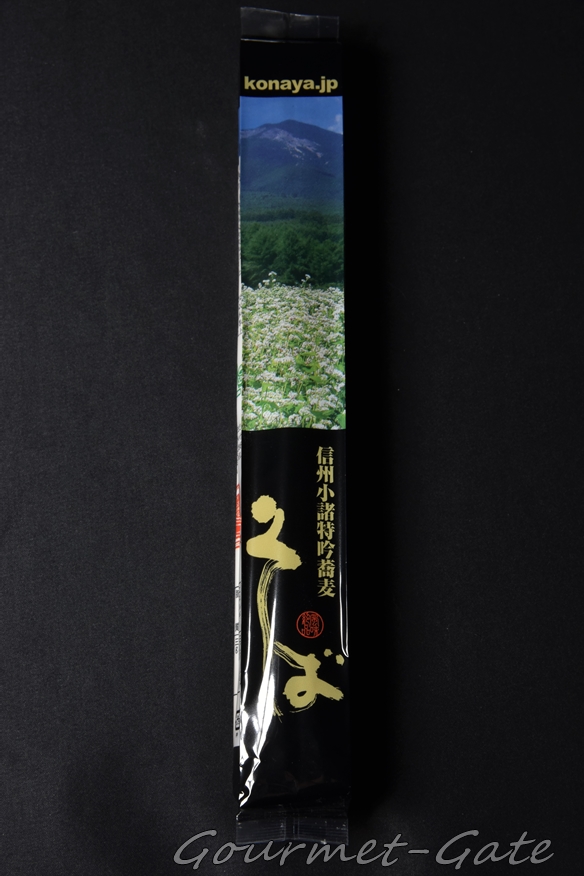

信州小諸特吟そば 挽きぐるみそば 200g 360円

商品データ

浅間高原産そば粉を使用。

挽きたての蕎麦を即座に加工している。

特徴はないが優れた風味とのどごし。

原材料

玄そば 5割(長野県産)

小麦粉(長野県産)

小麦たん白

食塩

「大西製粉」のそば粉はプロや趣味人から絶大な高評価を得ているメーカーですが、「信州小諸特吟そば」はそば粉も小麦粉も全て長野県産の本当の信州そばになります。

『ほんのりそばの香り、素朴な甘みがある』ものを蕎麦として考えている「大西製粉」の本製品は主題に沿った昔ながらの良質な蕎麦を彷彿させられます。

ふわっと蕎麦の香りがし、蕎麦のデンプン質の甘さが香りと共に口の中で広がり、つゆとも仲良くしてくれる優しくも懐かしい味わいとなっています。

原材料は玄そばとなっていますが、江戸そば同様に黒殻を取り除き(甘皮を残したもの)、丁寧に石臼挽きで粉にし、更に篩(ふるい)で粉の大きさを揃えたものを即座に加工しています。

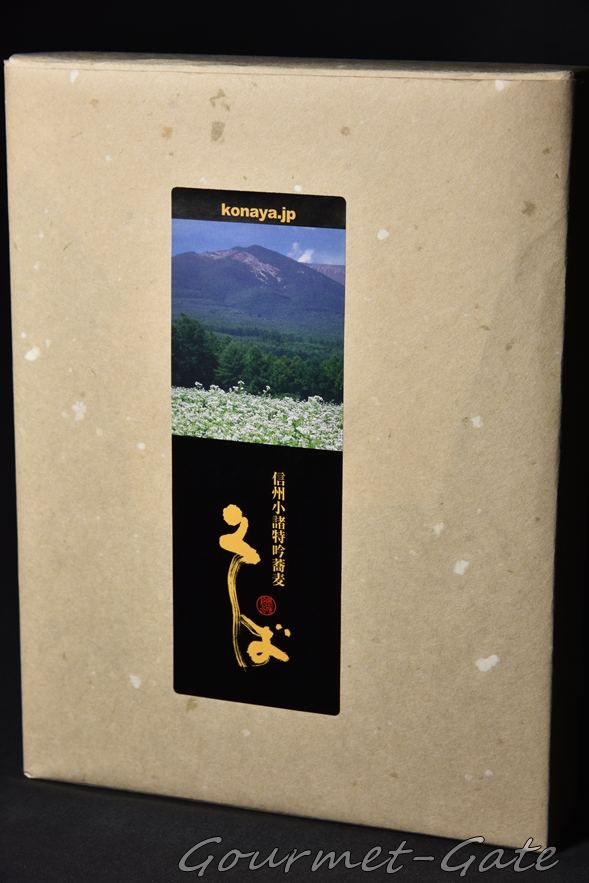

▼ギフトにも使いやすいパッケージ。

特徴がないと言われたら反論できませんが、奇抜さや珍妙さは料理の美味しさにおいてはさほど重要ではなく、シンプルに美味しい蕎麦であると思わせてくれる日本人が喜べる良品です。

先述した様に国産だから良質である訳ではありませんが、純国産品かつ手を抜かずに作ったものは嘘を付きませんね。

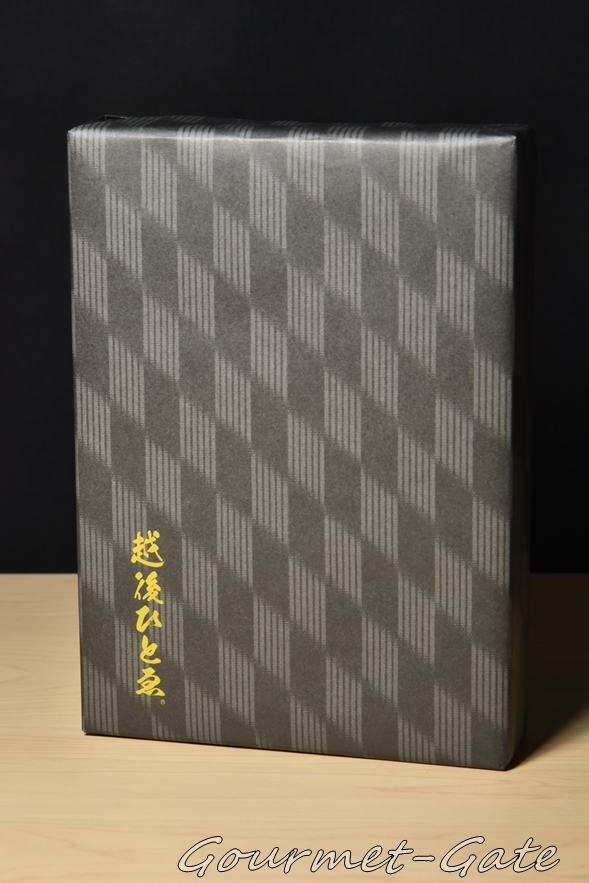

越後ひとゑ 玉垣製麺所 200g 594円

商品データ

全て国産原料を使用。

自社工場内の石臼挽きしたてのそば粉で作成。

へぎそばなので乾麺でも滑らか。

原材料

そば粉(国産)

海藻(国産)

食塩

驚くほど高い乾麺のそばですが、その値段相応の味わいが楽しめ、そば粉の香りが豊かであり、安い蕎麦の乾麺と比べると蕎麦のデンプンの甘さがしっかりと楽しめます。

へぎそばらしい独特の滑らかさが他の商品と比べると控えめになっているので、あの舌触りが好きな人には物足りないかもしれませんが、乾麺とは思えない風味の良さには驚かされました。

この香りと味の良さの秘訣は原材料にこだわり、丁寧に自社工場内で香りが飛ばない様にゆっくりと石臼挽きした結果ですね。

同社の通常のグレードである「妻有そば」や小麦粉が多めの蕎麦と比べるとやや切れやすいので、最初のうちはこまめに茹で加減を見てください。

▼焼き茄子の冷がけです。

風味がしっかりとしているので味の強い素材と組み合わせても負けませんが、ここまで良い蕎麦ならば蕎麦の味を壊さないシンプルな食べ方がオススメですね。

麺つゆも市販品の安いものではなく、高級品を選ぶ・自分で作る・麺つゆを美味しくするなどの手間を惜しまない様にしましょう。

こちらの蕎麦の記事を投稿してから5年目になりましたが、乾麺の完成形の1つと思わせられた商品でした。

値段が高いこともあり、ギフトやプレゼントなどにも使うことが多いかもしれませんが、偶にの贅沢にと食べる蕎麦としても良いですね。

十割そば

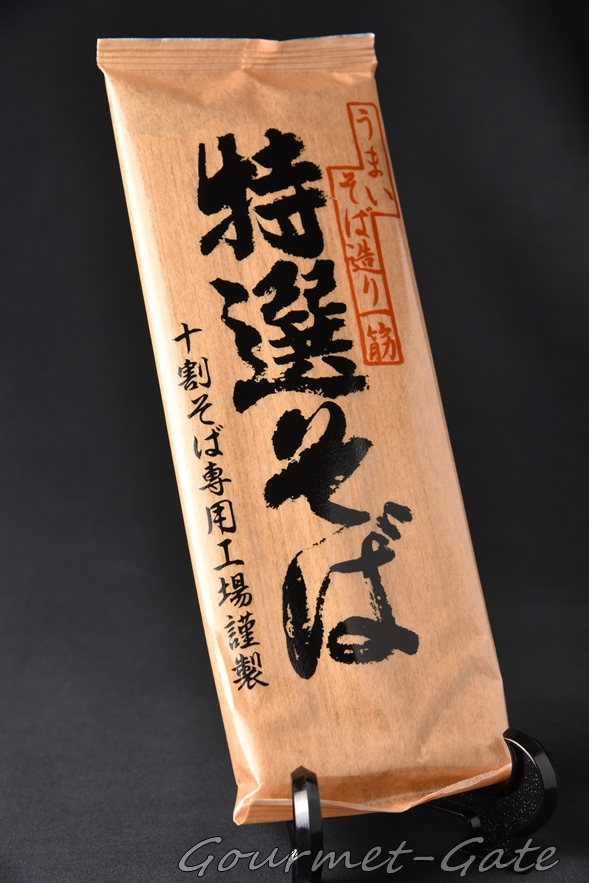

特選そば 山本食品 420円 200g

商品データ

・国内産そば粉100%使用。

・乾麺の十割そば専用工場で作り上げている。

・甘みと香りが強く、十割そばにしては切れにくい。

原材料

そば粉 北海道産

十割そば専用工場で製造をしているのをやたらと公式でアピールをしている「特選そば」ですが、小麦粉アレルギーの人が安心して食べられることを示唆しているのかもしれません。

どちらかというと一割小麦を使っている九割そばである「究極そば」が人気(有名)商品ですが、両方試食した所、わずかに十割蕎麦に軍配があがりましたので、十割そばの需要が高いこともあり、こちらをオススメしています。

管理人は蕎麦屋だろうと乾麺だろうと、田舎そばの十割そばは好みじゃなかったのですが、こちらは現在(2020/07/01)、唯一オススメ出来る商品です。

▼そば湯はトロリとするぐらいの濃さです(笑)。

十割そばにありがちなボソボソとした食感が少なく、安い乾麺の十割そばにありがちなデロデロとした変な柔らかさも控えめでした。

勿論、喉越しはつなぎに小麦や海藻などを使っているものと比べると落ちますが、そばの実の中心部の甘みが強く感じられ、香りは当サイトで紹介している商品の中でもトップです。

十割そばは柔らかいので基本的には切れやすいのですが、しっかりと氷水で麺の表面を冷やして硬くすると切れない麺に仕上がります。

風味がしっかりとしているので、香りが強い素材との相性がよく、ごまだれそばやつけとろ(そばつゆで山芋を割ったもの)などのメニューがよく合います。

総評

いずれもオススメ出来る乾そばですが、家族含めて高評価だったのが「信州小諸特吟そば」と「越後ひとゑ」「雪んこ GOLD」でした。

5年間審査し続けた家族は乾そばに対して舌が肥え、濃厚な江戸つゆに慣れた家族は結論として美味しい乾麺とそばつゆさえあれば蕎麦屋に行く必要がないという人が多数出てきました。

本記事の総評としてイメージしやすい上質な蕎麦なら「信州小諸特吟そば」、値段を気にしないのならば「越後ひとゑ」、良心的な価格とバランスの良い味わいならば「雪んこそば GOLD」をオススメします。

蕎麦は人によって好みがかなり異なるものなので、好みのものが見つかるまで当サイトの乾そばを参考にしてくれると嬉しいです!

コメント