日本人には欠かせないとろろ

日本人でとろろのことを知らない人はいないぐらい親しみのある食材であり、ご飯やそばに掛ける以外にも豆腐やマグロにかける山かけ、明石焼きやお好み焼きをフワッとさせるために生地に混ぜるなど使いみちは多種多様です。

しかし、とろろの素材である山芋は皮を剥くのが大変であり、すりおろす時は痒くなる中々の強敵といえる素材の1つです。

そんな苦労をなるべく減らすためにも一度に大量のとろろを作り、冷凍庫にストックしておけば、非常に便利なレトルト食品となります。

今回紹介するレシピは美味しいとろろの作り方と手作り冷凍食品の2つをテーマにしています。

冷凍とろろはどんな商品?

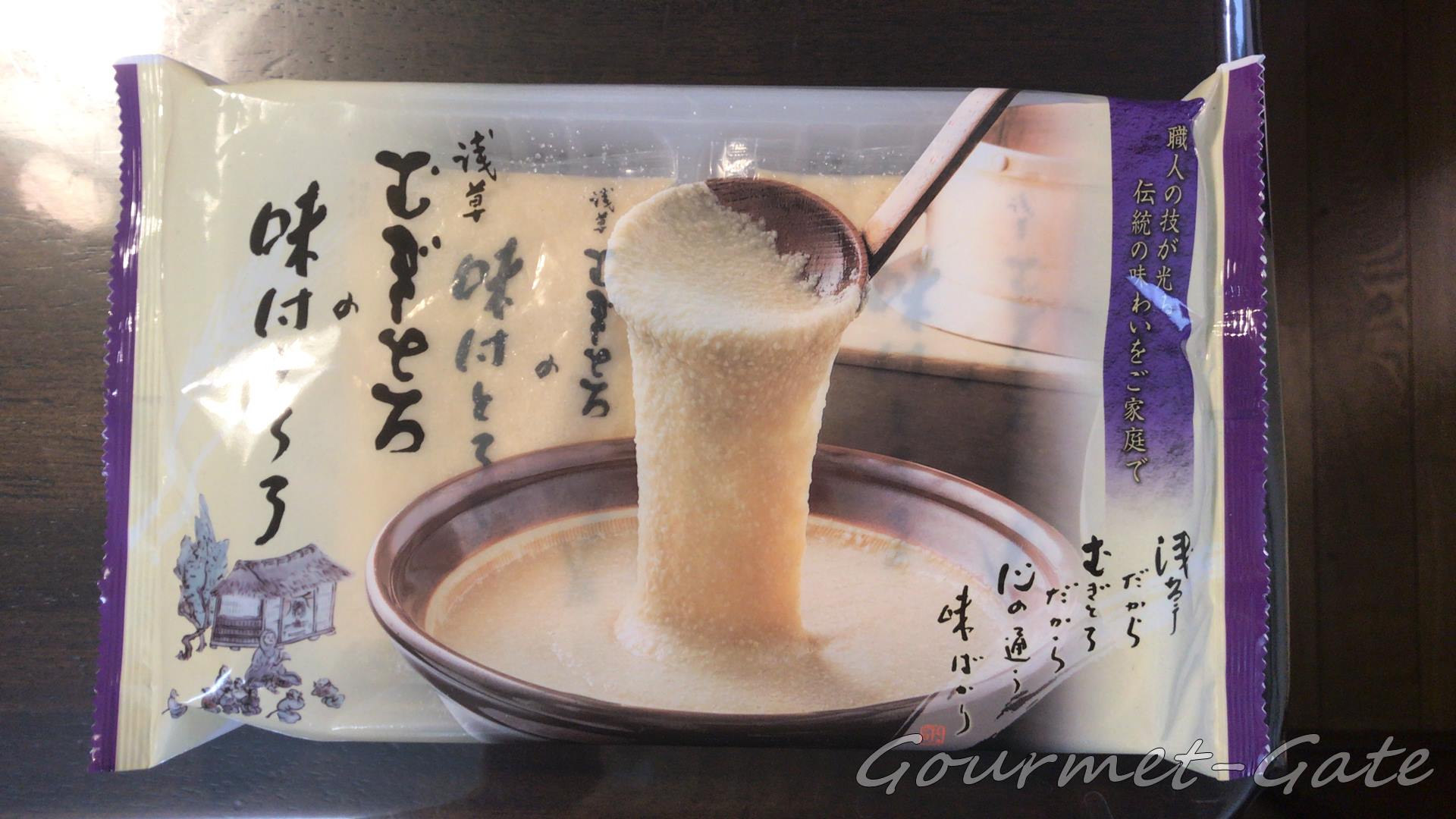

当サイトでも「浅草むぎとろ」の「むぎとろ」という高級冷凍とろろを紹介していますが、その他では「ヤマトフーズの業務用冷凍とろろ」や「あぐりの匠」などが通販では有名です。

流水ですぐに解凍出来、様々な調理に応用可能な上に、洗い物が少ないと優れた商品です。

しかし、頻繁に使うにはコストパフォマンスは微妙ですね(笑)。

手作り冷凍とろろならクール便代はカット出来、好みの味付けや汎用性の高さなどをカスタマイズ出来る上に、コストパフォマンスに圧倒的に優れているので作る価値は十分にあります。

冷凍とろろはマズイ?

何故、そんなワードが検索欄に出る様になったのか調べてみましたが、業務用製品やブロガーが紹介しているレシピを見て納得しました。

1つ目は褐変防止に酢/ビタミンCを入れることで、シンプルな味わいのトロロに違和感のある仕上がりになっている所が大きそうですね。

2つ目は出汁で薄めるトロロの濃度にあり、製品としては販売することを考えると水増しは十分に考えられます(勿論、メーカーによる)。

最後に、銀杏芋(大和芋)が長芋の2倍程度の価格であることから安い長芋を使用している所にありそうです。

おとりよせでも冷凍トロロといってもピンキリであり、『ちょっと高いな』と感じるぐらいの製品でないと美味しいものは皆無です。

とろろにはイチョウイモがオススメ

とろろに使う芋は一般的にはとろろ芋と呼ばれており、生のヤマノイモやナガイモをすりおろしたものです。

ヤマノイモとナガイモは別の種類ですが、一般的には区別にせずに山芋(ヤマノイモ)としています。

ナガイモは銀杏芋(イチョウイモ)、長芋(ナガイモ)の2種類が主に市場に出ているものであり、ほとんどが畑で栽培されたものです。

イチョウイモ

イチョウの葉っぱの様に末広がりの形をしている芋であり、関東では大和芋として流通しています。

とろろにするにはこちらのイチョウイモがオススメであり、粘り気が強く、濃厚な味わいを持っているので、水やダシなどで割る必要があります。

ただし、近年では細長い棒状のイチョウイモが好まれる影響で、ナガイモと区別がしにくくなったので、ラベルやパッケージは良く確認してください。

ナガイモ

名前の通り細長い形状をしており、イチョウイモと比べるとトロミが少なく、サッパリとした味わいを持っています。

とろろに利用することもありますが、水気が多く、ダシを多く入れられない為、イチョウイモと比べると全体的にひ弱な印象になります。

ですが、そのまま千切りにして食べたり、焼く・揚げるなどの調理を行うには調度良い味の濃さなので、芋として味わうならばナガイモもオススメです。

とろろの王様を作るとしたら自然薯

逆に、自然のものである「ヤマノイモ」である自然薯(自然生)は先述した「ナガイモ」とは別の種類であり、収穫する時間や希少性から高級品として扱われています。

自然薯は粘り気が強く、そのまま食べるのには厳しいので、水やダシなどで割って使いますが、ナガイモである大和芋と比べて風味とコクのランクが一段、二段高い品種です。

理想のとろろを作るには自然薯が欲しいですが、天然物かつ値段が高いという理由から中々簡単に手を出せる商品ではありません。

材料と器具

材料

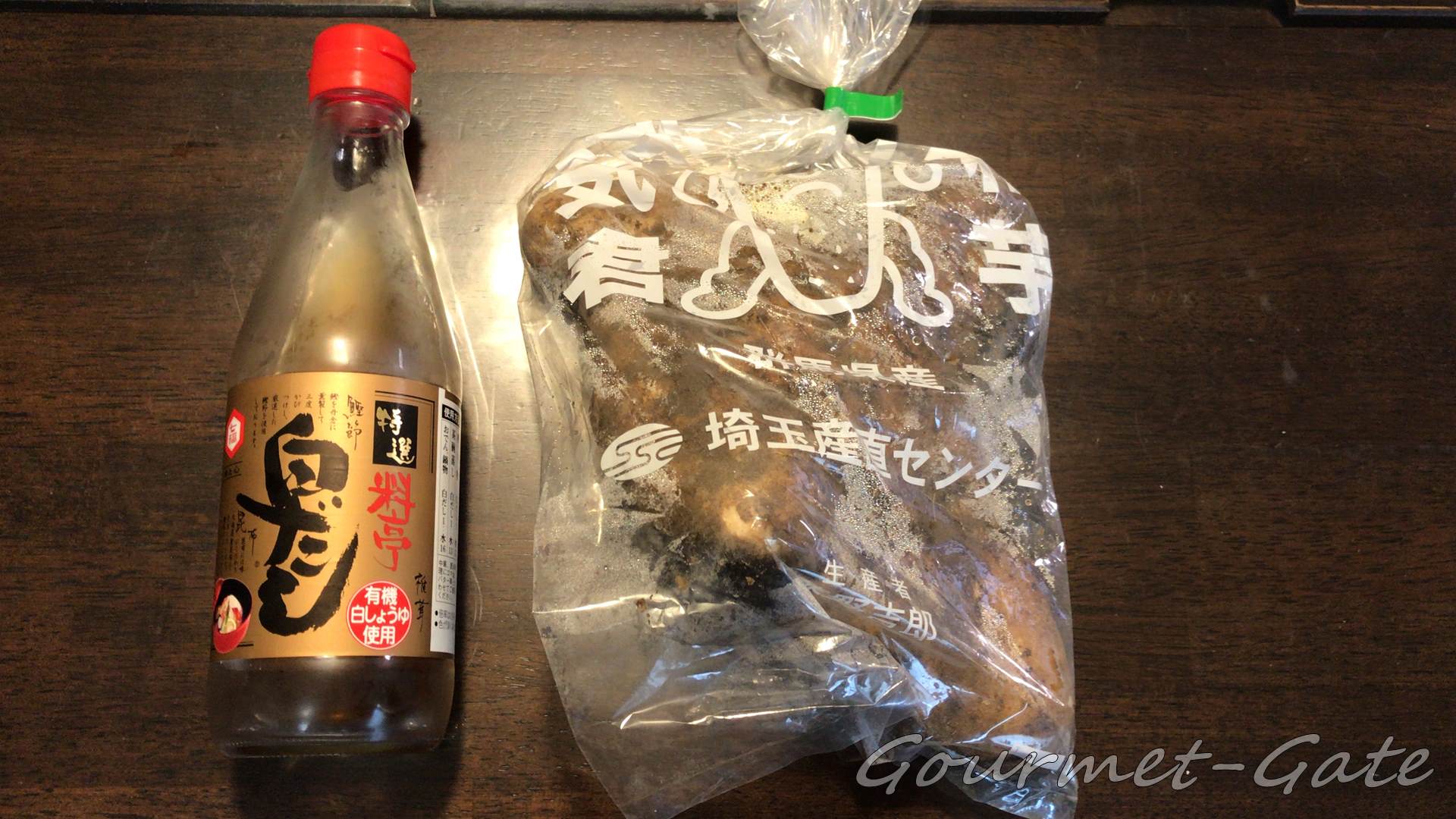

好みの白だし 適量

水 適量

イチョウイモ 適量

当り鉢(すり鉢) 1個

当たり棒(すりこぎ) 1本

ゴムベラ 1本

保存用の袋 適量

イチョウイモは個体差があるので、ダシの量は自分の舌と好みの硬さになるように仕上げます。

一般的に言われている出汁の塩気と濃度は茶碗蒸しと同様に、味が少し目の吸い物と言われています。

オススメの白だしは以下の記事を参考にしてください。

作り方

1.当り鉢で直接大和芋をすりおろす。

山芋の皮は入れる方法もありますが、管理人は舌触りで劣る上に、アクを感じ、美しくないと思うのでしっかりと皮と黒い点を取っています。

美味しいとろろを作るポイントは舌触りを良くする為に目の細かいおろし金で時間をかけてするか、当り鉢で直接押し付けるようにすりおろす事が必要になります。

2.少しずつ白だしを足しながら延ばしていく。

当たり棒の天辺に手のひらを載せ、もう片方の手で当たり棒の中心あたりを握り、円を描く様に、ゴリゴリと音がするぐらい当り鉢に押し当てます。

当り鉢が安定しない場合は濡らした布巾を使うと良いでしょう。

どうしても上手にできない場合は人の手を借りてください(笑)。

3.好みの味、とろみになったら完成。

白だしには旨味と塩分が濃縮されているので、それだけで味付けを完成させるのが一番楽です。

白だしで味を決めてから、加水していき、最後に白だしを入れて調整すると失敗しづらいですね。

自前のダシを利用したい場合は煮物だしクラスまで煮詰めないとバランスが取れない上に、冷まさないといけないので、とろろとだし巻きに限っては白だしを使うことをオススメします。

4.ゴムベラを使って細かいとろろを集める。

当り鉢にはとろろが隅々まで張り付いているので、根こそぎ取りましょう。

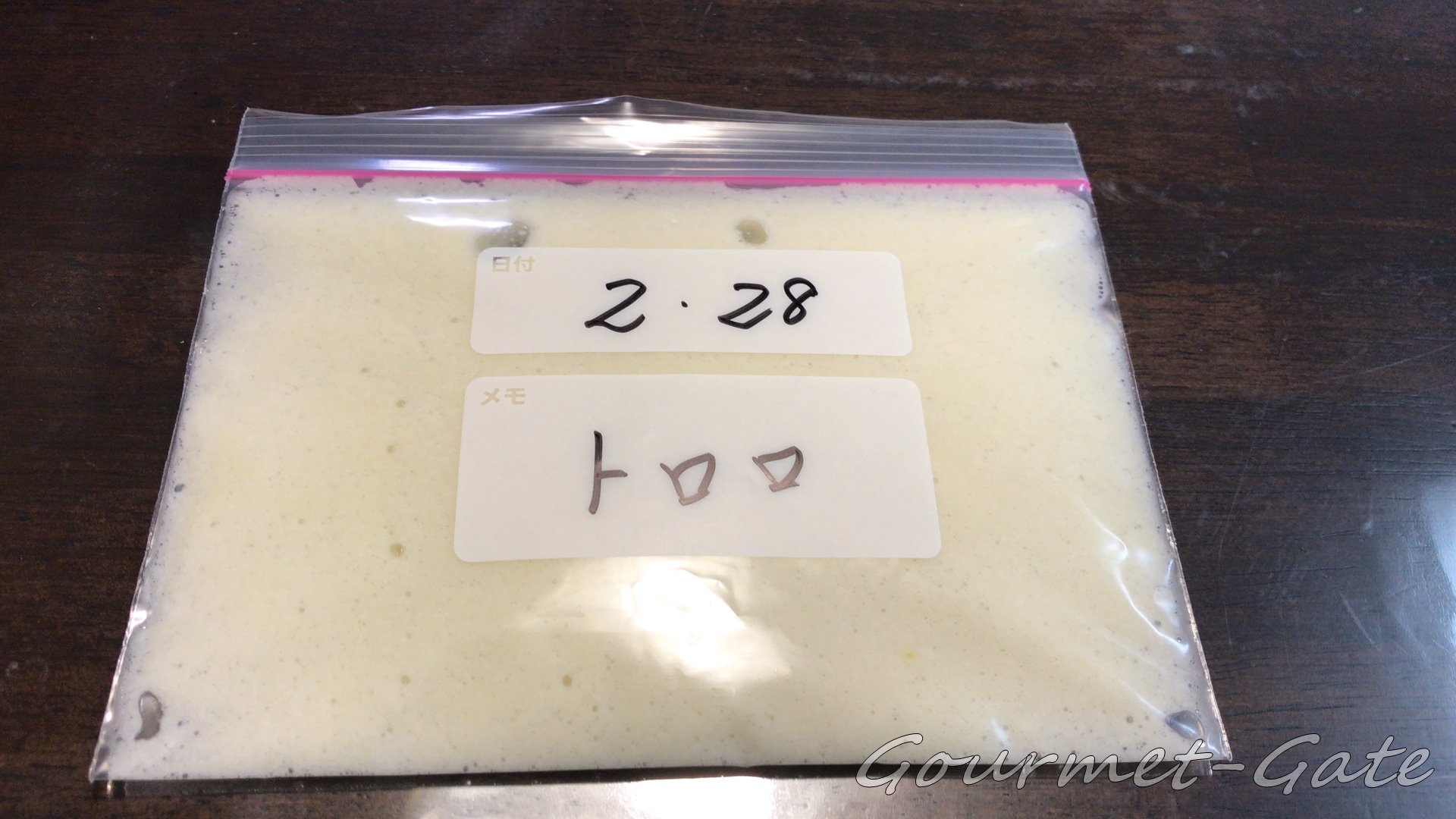

5.チャック付きの袋に一人前(60g前後)入れていく。

40~60gあたりがごはん一杯分の分量として販売しているメーカーが多いので、その数値に合わせています。

細かく使いたい人は一人前ずつ、家族揃って一度に食べるならば大きめの袋に入れるなどと、各自工夫してください。

6.冷凍庫に形が崩れないように凍らせる。

立てるのではなく、寝かせる形で冷凍すると場所を取らず、薄い真四角になります。

解凍の仕方

基本的に流水、常温解凍、冷蔵庫内における緩慢解凍とどれでも構いませんが、電子レンジによる解凍はやめましょう。

電子レンジだと温度があがりすぎて、固まることがありえるので要注意です。

上記の写真はとろろそばですが、冷凍した万能ねぎとトロロを使って作りました。

又、お好み焼きやたこ焼きにとろろを使うと旨味をプラスするだけではなく、ふんわりと仕上げられるのでオススメの使用方法です。

まとめ

色々書きましたが、『まとめるとイチョウイモをすりおろして、白だしで割って、小分けして冷凍する』だけです(笑)。

ですが、1回の調理で何食分も作ることが出来るので、本格的な料理を時短で作る方法としては優秀です。

………………

コメント